为进一步完善人才培养体系,提升专业建设质量,视觉传达设计学院2025年9月5日、6日组织召开系列人才培养方案专家论证会,围绕“智能工程与创意设计”、“智能交互设计”以及视觉传达设计、视觉传达设计(印刷设计方向)、包装设计等专业方向,汇聚校内外专家共同研讨未来设计人才培养新路径。

聚焦科技融合与创新实践

在智能工程和创意设计与智能交互设计专业论证会上,教育部高校美育教学指导委员会委员、北京邮电大学数字媒体与艺术设计学院教授李霞,山东大学软件学院人机交互与虚拟现实研究中心副主任王璐,齐鲁工业大学智能交互设计专业负责人郑枫,GOWELL格物咨询创始人刘志坚以及校内专家张牧副教授、王奇光副教授等应邀出席。

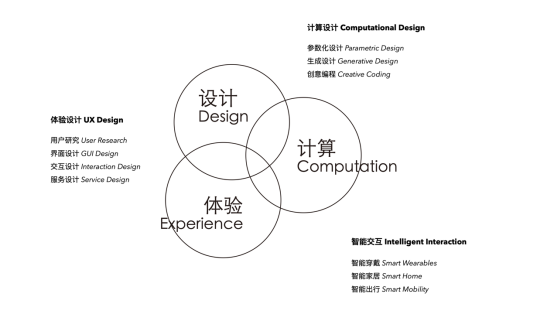

专家们首先对智能工程与创意设计专业进行了深入研讨。该专业作为学院新设方向,立足“设计+工程”复合型人才培养模式,课程主线涵盖生成式视觉艺术、信息可视化和AIGC协同设计,体系清晰、定位鲜明。专家认为,与传统数字媒体技术专业相比,该专业更注重工具使用、编程要素与高级功能研发,体现了工科优势与创意设计的深度融合。建议进一步突出与智能交互设计专业的差异化定位,优化课程进阶关系,强化Python、JS等编程语言的实践训练,提升学生在3D、VR、AIGC等方向的综合应用能力。

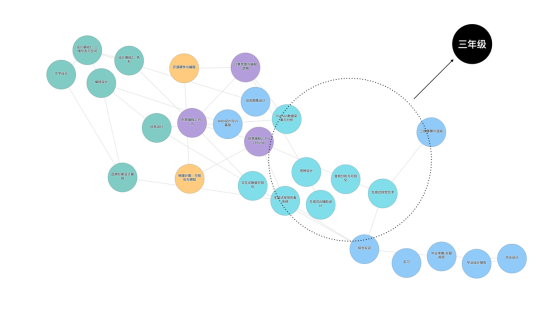

针对智能交互设计专业,专家指出该专业紧跟人工智能与数字化转型时代浪潮,课程体系科学完善,涵盖素质教育、知识要求、能力训练等多个维度,形成了从基础知识到技术开发的完整培养路径。专家建议进一步优化课程设置与培养要求的对应关系,增加实验学时比例,融入人机工学与行为分析,加强跨界能力、表达能力和原型设计验证训练。

培养方案突出特色与定位

在视觉传达设计、视觉传达设计(印刷设计方向)、包装设计2025版人才培养方案论证会上,四川美术学院向海涛教授、江南大学设计学院李振宇副教授、苏州大学张大鲁教授,山东美术学院张光帅、慧海山东总经理于涛等专家出席论证会,视觉传达设计学院院长王晓峰主持会议。

王晓峰院长介绍了学院视觉传达设计专业教学基本情况,指出本次人才培养方案修订是学科转型发展、构建高质量设计教学体系的具体措施。新版方案重新审视并清晰界定专业培养目标,突出应用型高水平艺术与设计大学办学定位,确保与学校定位高度契合,并能准确反映专业特色和毕业生未来发展目标。

与会专家对2025版人才培养方案给予充分肯定,认为方案方向明确,特色鲜明,契合实践型人才需求。专家建议在基础课程设置与教学中,有计划地增加创新思维、设计思维方法训练内容,开设通识技术课与专业应用课,分层实施人工智能赋能教学,构建包含学生自评与人工智能评价在内的多元评价体系。

专家特别赞赏方案中课程设置紧密结合地方经济社会发展特色的做法,建议通过各种形式的交叉融合引导学生关注和解决地方实际问题,增强服务地方的意识和能力。同时建议构建个性化、开放性、创造性的课程体系,实现人才培养"宽口径、厚基础,求创新,强实践"的目标,加强实践实验课程的学分比重,加大选修课内容,增加学生自主选择空间。

深化产教融合与人才培育

总结环节,学院教师朱小杰对各位专家的真知灼见表示诚挚感谢,表示将认真吸纳和梳理相关意见,持续优化人才培养方案。张培源副院长表示,学院将以此次研讨会为契机,进一步强化前沿学科建设,提升人才培养质量。同时,学院将邀请更多校外专家来校指导,并计划组织教研室教师赴相关单位学习交流,推动产学研深度融合。

王晓峰院长在会议总结中表示,视觉传达设计学院专业建设团队将认真梳理专家意见,结合行业需求与专业特色,进一步优化课程设置与培养路径,确保人才培养方案既符合高等教育规律又适应社会发展需要,为智能设计与创意产业发展贡献更强的人才力量。

此次系列论证会的成功召开,标志着视觉传达设计学院在专业建设和人才培养方面迈出了新步伐,展现了学院应对时代变革、主动优化课程体系的决心与行动力,为培养适应未来社会需求的高素质设计人才奠定了坚实基础。

(撰稿:朱小杰、王刚;校审:裴雨晨;复审:张培源,张洁;终审:王晓峰,林波)